SAPIXに子どもを通わせる親の負担が大きいことは、噂ではなく事実です。

もちろん、やらない親もいると思います。

ですが、やらなければ、子どもはどれだけ勉強の才能があっても、結果を出すことは難しくなってしまいます。

今回は、くま家の末っ子、子ぐま3(新小5)のSAPIX経験を通して、くま家が見つけた親の仕事のあれこれを徹底解説していきます。

ここから書いていくように、くま家も最初から最善のやり方がわかっていたわけではなく、試行錯誤でやってきました。

くま家のノウハウがすべての方にフィットするわけではないと思いますが、どんな風に親が変化していったかについてもお伝えすることで、みなさんのお役に立てればと思います。

ちなみに、子ぐま3は、現在、4科目合計偏差値65前後を行ったり来たりしています。

入室時は46でしたので、約1年間で18上がったことになります。

約1年間で偏差値が46から65になったスケジュールの立て方

暗中模索だったくま家は、最初は、何も知らずに、自己流で勉強の管理をしていました。

ですが、なかなか偏差値が上がらなかった期間があったことで、あれこれ見直した結果、今回ご紹介するやり方にお落ち着きました。

4教科それぞれでご紹介していきますね。

算数編

デイリーサポート、デイリーサピックスをどちらも1週間の間に3周します。

以降はテストの期日に合わせて、難易度が低いもの(星1個やA)を省いて、4周目、5周目をやっていきます。

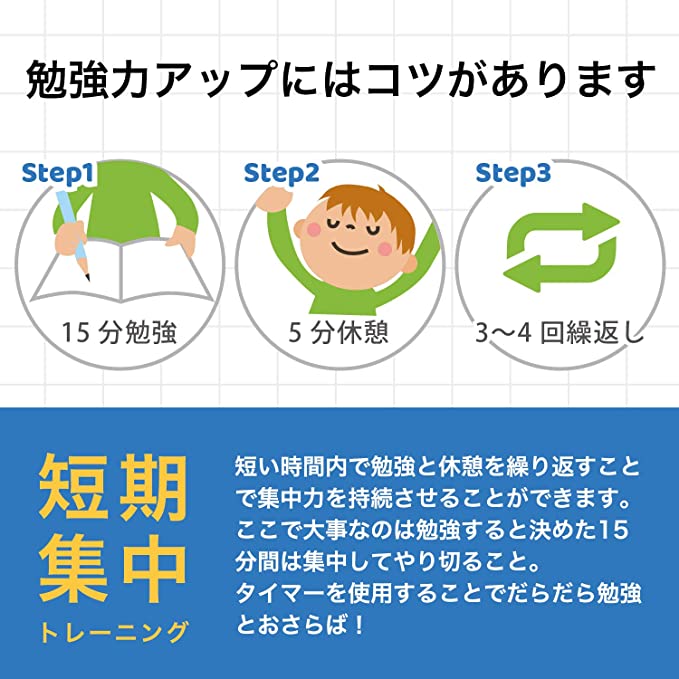

解く時間も、1周目は1時間、2周目以降は30分以内を目指して解くようにします。

時間を短くすることで、実際にテストの時の緊張感を感じて対策ができますし、計算ミス対策もできます。

ただし、4周目、5周目では、問題に飽きてくるので、次のような問題集も利用していきます。

最初の段階では、「特進クラスの算数 有名人気校対策問題集」からスタートして、慣れてきたら「特進クラスの算数 難関・超難関校対策問題集 新装版」へ移行するといいでしょう。

くま家は、時間の管理に、「dretec(ドリテック) 学習タイマー 勉強 消音 ラーニングタイマーS 大画面 受験 資格 料理 デジタル ブルー」を使っています。

国語編

その週に出た漢字を、授業のない4日間(5年生は週3回授業です)で、毎回書きます。

一度に何回も書くよりも、コツコツ1周ずつやる方が効果が出ます。

例えば、難しい苗字の名前の人がいたとして(例:勅使河原さん)、その人と年に1、2回、1時間ずつお茶するよりも、毎日欠かさず1分会い続ける方が、名前の呼び方を覚えやすいと思いませんか?

同じ理論で、漢字も、時々じっくりやるよりも、毎日ちょっとずつやる方が、定着します。

読解は、テキストAとBの2冊の宿題を土日にやることが基本です。

また、それだけでは足りない感じがしたので、ハイクラス問題集(受験研究社)を補足的に行います。

1学年上の問題集にトライするといいですね。

また、SAPIXから指定された「言葉ナビ」を、赤シートで毎日やるのも基本です。

社会編

1週間でテキストを3周し、並行して、SAPIXから配られるコアプラスを毎朝やっています。

それ以外に、テストの2週間前には、「新小学問題集中学入試編社会5年ステージⅡ」と、「特進クラスの社会」を解いたり、兄が学校からもらった1学年上の資料集や「日本のすがた」を読んでいます。

「新小学問題集中学入試編社会5年ステージⅡ」や「日本のすがた」を読んだことで、偏差値が2、3上がっています。

また、「白地図トレーニング帳」を解いたり、SAPIXでもらう「アトラス」(地図帳)も読んできました。

日本史の歴史漫画も少しずつ読み進めながら、小5の秋から始まる歴史の授業までに読み終わっておくといいですね。

日本の歴史漫画は、いろいろな出版社が出していますが、くま家は、講談社のものを読んでいます。

小学生、中学生、高校生、全員がこちらでお世話になっていますよ。

理科編

1週間の間にテキストを3周し、並行して、SAPIXから配られるコアプラスを毎朝やっています。

それ以外に、テストの2週間前には、「新小学問題集 中学入試編理科 5年ステージⅡ」と「特進クラスの理科」を解いたり、SAPIX指定の「SUPER理科辞典」を読んでいます。

SUPER理科辞典は、読みやすい大型本をお勧めしますが、SAPIXでは4950円ですから、Amazonだと割高ですので、価格はしっかり確認してご購入されてください。

また、SAPIXで配られる「ジュニア理科資料」も読んでいます。

スケジュール表の作り方

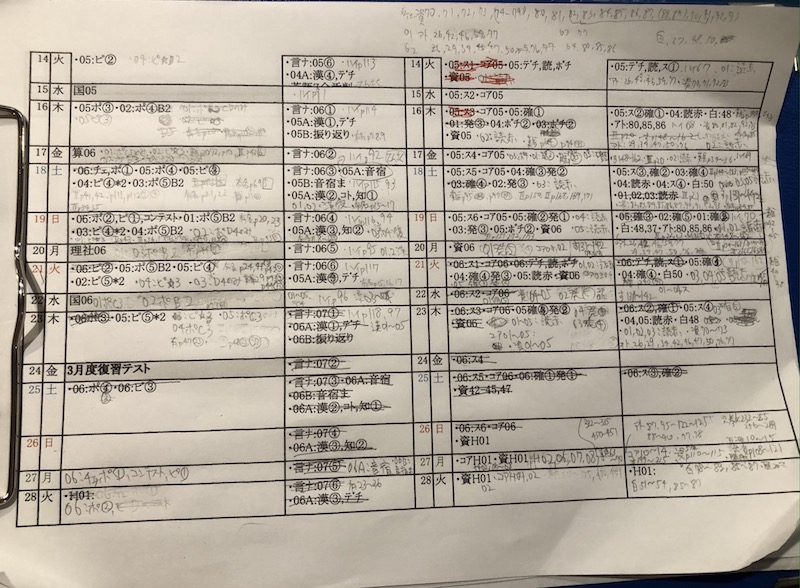

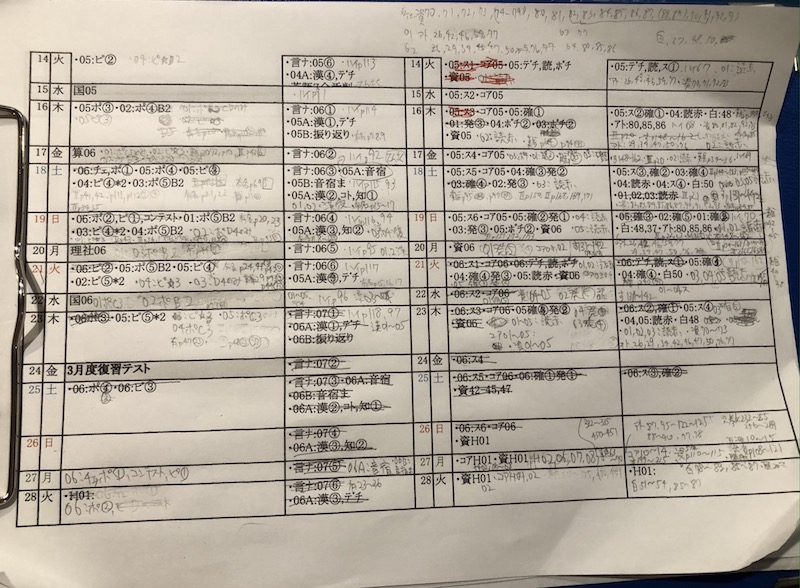

スケジュールは、くま家はエクセルで作成しています。

ルーチンに関しては、先にデータ入力して、印刷しますが、それ以外は、臨機応変に手書きしています。

子どもの様子を観察して量を調整することもありますし、親も仕事の間に、どのテキストが役に立つか調べながらですので、手書きの欄を作っておくことをお勧めします。

ちなみに、最新のスケジュールはこんな感じです。

【略語】ポチ:ポイントチェック/デチ:デイリーチェック/デス:デイリーステップ/コア:コアプラス/ポ①:算数デイリーサポート1周目/ピ①:算数デイリーサピックス1周目/読赤:テキストを全部読んだ上で赤シートでテスト/資:ジュニア理科資料/言ナ:言葉ナビ

1年間で偏差値が18UPした理由

上にも書いたように、くま家も、最初はこのやり方ではありませんでした。

SAPIXから配られる年間学習法も適当に読んでいて、テキストも2周くらいやって終わっていました。

親も無知だったんですね。

入室時、小3だった子ぐま3の偏差値は46で、Cクラスでした。

そこから半年くらいかけて、58くらいまでは順調に上がり、なんとかαクラスにも入りましたが(都会のSAPIXではありませんのでね)、正直、偏差値は微妙なライン。

しかも、半年経った頃から、じわじわ下がり始めてしまったんです。

そこで一旦立ち止まって、一度勉強方法を考え直し、もう少しテキストを繰り返してやってみることを提案しました。

そして、それまで2周しかやっていなかったテキストを、3周、4周と回数を増やしていき、偏差値60になったら、ご褒美として、フィギュアをプレゼントすると約束しました。

本人もモチベーションが上がり、順調に取り組んだ結果、1ヶ月で偏差値が60になりました。

本人もそれにびっくりして「やれば上がるんだ」と確信し、その後も継続的に勉強を続けました。

そして、それから1ヶ月後、入室から11ヶ月目で、初めて偏差値65に到達しました。

つまり、勉強量と勉強方法を変えてから2ヶ月で、偏差値58から65までアップしたことになります。

原因と結果の法則

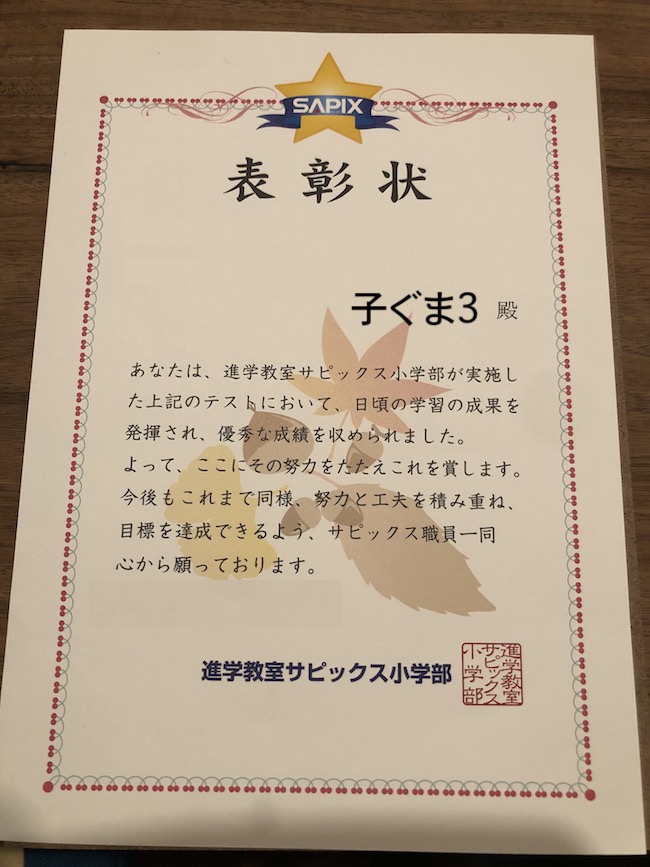

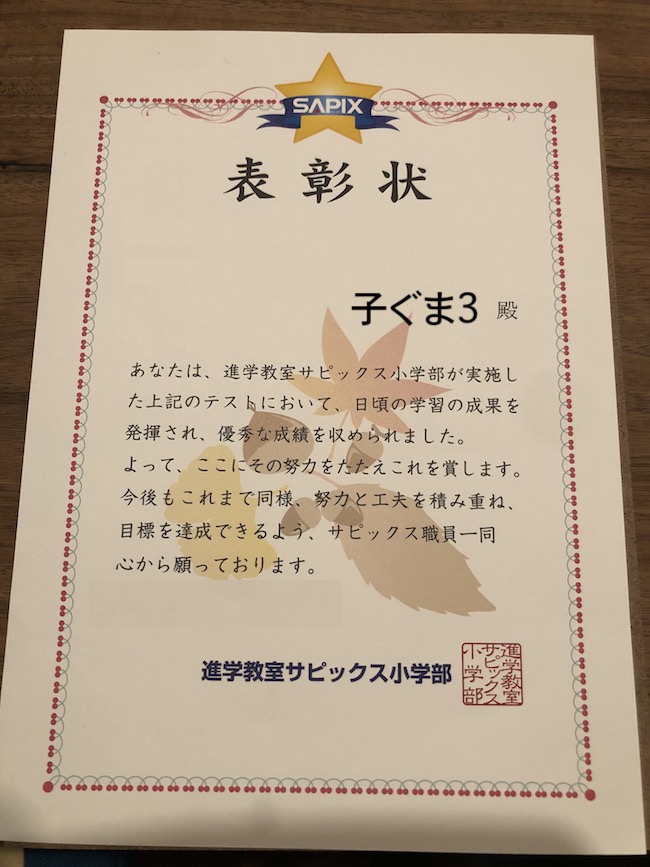

この時、αクラスになってからは、初めての賞状もゲットするのですが、この体験は、本人にとって大きな達成感を感じた出来事になったと思います。

(ちなみに、この偏差値だと都会の教室では賞状は取れなかったと思います。人数が少ない教室だったから可能だっただけで、ラッキーだったとしか言えませんね。)

実は、入室から半年目でじわじわ偏差値が下がった時にわかったことなのですが、その頃、本人が親にバレないように、こっそり勉強をサボっていたのです。

私たちが「勉強やった?」と聞くと、「やったよ!」というのですが、実は、やっていなかったという。。。

結果的に、本人が「勉強はサボると結果は下がる、やれば上がる」と原因と結果の法則を身を以て体験することができました。

子どものモチベーションをアップさせる方法

まあ、この勉強のサボりについては、正直あるあるかと思います。

ですが、ここを乗り越えるためには、叱りつけることはお勧めできません。

子ぐま3が、やってないのに「やったよ!」と嘘をついたことは、パパぐま・くま男もしっかりと叱っていましたが、サボりたかった気持ちは、決して否定せずに、受け入れました。

「そうなんだね、やりたくなかったんだね」と。

子ぐま3も、半べそかきながら、自分がついてしまった嘘を認めていました。

大事なことは、ここで子どもに恥や罪悪感を植え付けて、勉強を無理強いすることではなく、モチベーションをアップさせること。

ここを間違ってしまっては、子どもにとって勉強は苦痛になってしまいます。

思春期前の学童期は、心を育てている時期でもあります。

ここで勉強が苦痛だというストレスを感じてしまったら、受験の合否どころか、その子の一生に影響を及ぼしてしまうようなトラウマになってしまうことがあります。

教育虐待は決して起こしてはいけません。

くま家の教育方針は、3匹の子ぐま全員が「勉強はいいことだ」「勉強は楽しい」と思えるような環境を与えることです。

ですので、子ぐま3の気持ちをアップさせるためにご褒美制も取り入れました。

子ぐま3は、マーベル好きなので、テストの時に向けて偏差値を上げるときは、マーベルフィギュアのご褒美が効果的でした。

そして、毎日のやる気を保持するためには、「ここまでやったらゲームの時間を少し増やしてあげる」など、ちょっとしたご褒美制を取り入れました。

また、その時点で、すでに行きたいなと思う学校を何校か見学に行っていたのも、モチベーションアップにつながりました。

YouTubeで学校紹介を見たり、文化祭に行ったりして、現地で憧れの学校のお兄さんたちに優しくしてもらった体験が、本人のやる気を維持してくれました。

ラッキーだったのは、YouTubeで見た生徒会長のかっこいいお兄さんが、文化祭でスタンプラリーのハンコを押してくれたことでした。

「YouTubeで見た、かっこいい生徒会長だ!」と密かに目を輝かせていた子ぐま3を、くま子は見逃しませんでした(笑)。

親の本気と子どものその気

ということで、親の本気度と、子どもがその気になることが、結果を出していく鍵です。

これは、小学生だけじゃなくて、中学生、高校生でも言えることです。

受験は情報戦であり、この部分では塾からの情報はとても役に立ちます。

同時に、計画的で継続的な学習ができなければ、結果は出ませんね。

塾頼み、運頼みでは、やっぱり難しいと、3匹の子ぐまを育てながら通過しています。

親の本気と、子どものその気。

親が本気になりすぎて、子どもを怒鳴ったり、子どものやる気を損ねたりすることのないように、子どものその気を継続させていきたいものです。

☝︎今回のまとめ

- 算数、国語、理科、社会で、それぞれにSAPIXテキストのルーチンとそれ以外の勉強をする

- 偏差値アップのためには4周、5周とテキストを繰り返す

- スケジュール管理表をエクセルで作る

- 結果が出てないときは、勉強法を見直す必要がある

- 子どもが勉強をしないからといってひどく叱ったりしない

- モチベーションを上げることが大切

- ご褒美制も役に立つ

- 早めに受験したい学校を見学に行く

- 親の本気と子どものその気が大切